設備から異音がする、排水が追いつかない…その原因、湧水槽に設置された「湧水ポンプ」の不調かもしれません。

本記事では、湧水ポンプの仕組み・寿命の目安・交換や修理が必要なタイミングと対応方法まで、わかりやすく解説します。

設備の安全・安定稼働のためにも、ぜひ参考にしてください。

Menu

1.湧水ポンプとは?仕組みと役割をやさしく解説

1-1.湧水ポンプの役割|地下水をくみ上げて排水する装置

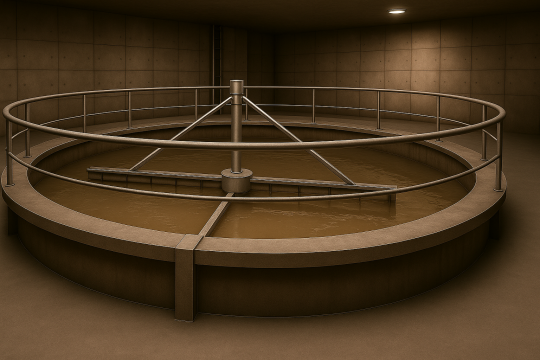

湧水ポンプは、湧水槽に溜まった地下水を外部へ排出するための水中ポンプです。

商業施設・工場・マンションなど、地下空間に水が湧き出しやすい場所で使われています。

湧水槽については、こちらの記事でまとめています。あわせて、ご一読ください。

湧水を放置すると、以下のようなリスクがあります:

・地下ピットや機械室への浸水

・湿気によるカビや悪臭の発生

・電気設備・機械の故障や漏電リスク

こうしたリスクを防ぐために、湧水槽+湧水ポンプの組み合わせで自動排水システムを構築しています。

1-2.湧水ポンプの構造と仕組み|フロートスイッチで自動起動

湧水ポンプは通常、以下のような構成で機能しています:

・水中ポンプ本体(湧水槽の底に設置)

・フロートスイッチ(水位を検知してポンプを制御)

・配管・逆止弁・バルブ類(排水経路)

動作の流れはシンプルです:

1.湧水槽に水がたまる

2.水位が上がるとフロートが反応

3.フロートONでポンプが自動起動

4.排水が完了すると停止

このように無人での自動排水が可能なため、ビル管理の現場では標準的に採用されています。

1-3.交互運転で安定稼働|2台設置が基本

多くの施設では、湧水ポンプを2台設置し交互運転させるのが一般的です。

・片方がメイン、もう一方が「予備」として待機

・交代運転することで、負荷の偏りを防ぐ

・どちらかが故障しても、もう片方が動くことで連続稼働を維持

このように、交互運転はポンプの長寿命化と設備の安定稼働の両方に貢献しています。

2.湧水ポンプの耐用年数と長持ちさせるメンテ術

2-1.湧水ポンプの耐用年数は何年?|おおよそ5〜10年が目安

湧水ポンプの耐用年数は、使用環境や運転頻度にもよりますが、

一般的には5〜10年程度が交換の目安とされています。

寿命を左右する主な要因:

・運転頻度・連続稼働時間

湧水の多い地域や地下水位の高い施設では、負荷が大きくなり寿命が短くなりがちです。

・水質・異物の混入状況

砂・スラッジ・スライムなどが混入すると、羽根車やモーターにダメージが蓄積します。

・清掃・点検の有無

放置された湧水槽では、堆積物や腐食によりポンプの劣化が早まります。

法定耐用年数としては15年とされていますが、

これはあくまで会計上の話で、実運用上は7年前後での更新を検討する施設が多いのが実情です。

2-2.こんな症状が出たら要注意|修理・交換のサイン

湧水ポンプに以下のような症状が見られたら、不具合や寿命が近づいている可能性があります。

・運転音が大きくなる、異音がする

→原因例:モーターの劣化、羽根車(インペラ)の摩耗や異物の噛み込み

・排水に時間がかかるようになった

→ 原因例:ポンプの能力低下、配管や吸込み部の詰まり

・ポンプが頻繁に停止・再起動を繰り返す

→ 原因例:フロートスイッチの誤作動、過負荷による保護装置の作動

・水位警報が頻繁に作動する

→ 原因例:排水できていない、または停止している可能性あり

・ブレーカーが落ちる、または電源が入らない

→ 原因例:モーターの焼損、漏電、過負荷、水没など

気になる症状がある場合は、早めに点検・整備を行い、必要であれば計画的に交換を進めることが重要です。

突然の停止や満水を防ぐには、「動いているから大丈夫」と過信せず、定期的なチェックが欠かせません。

2-3.長持ちさせるには?|予防保全+清掃の一体管理がカギ

湧水ポンプを長く安全に使うためには、以下のような「予防保全型のメンテナンス」がおすすめです。

長寿命化のための管理ポイント:

・湧水槽を年1回以上清掃し、堆積物をためない

・定期的にフロートやケーブル、弁類の点検・交換を行う

・モーター部の異音・温度上昇・漏電のチェックを実施

・場合によっては分解整備やオーバーホールも検討

清掃・点検から交換まで一括で対応できる業者なら、トラブル予防と管理効率の両立が可能です。

湧水ポンプに異常!?緊急の場合はこちら

3.湧水ポンプの修理・交換の判断の目安と対応の流れ

不具合が見つかった場合、修理対応で済むのか、それともポンプ本体の交換が必要なのかを、正しく見極める必要があります。

3-1.修理・交換を検討する目安

・使用年数が7年以上経過している

→経年劣化の可能性が高く、修理より交換が有効なケースもあります。

・複数箇所に劣化が見られる/消耗部品が入手困難

→ポンプ全体の交換を検討した方が効率的です。

・電気系統やモーター部に深刻なトラブルがある

→修理対応に時間とコストがかかる場合、交換の方が現実的です。

3-2.修理・交換の進め方の違いとポイント

軽度な不具合や一部部品の劣化であれば、「修理」で対応できるケースもあります。

例えば、フロートスイッチの交換や、ケーブルの断線、吸込み口のつまりなどが該当します。

この場合は、現地での点検・処置だけで済むため、短時間で復旧できるのがメリットです。

一方、本体の劣化やモーターの損傷などがある場合は、交換対応が推奨されます。

修理対応では再発リスクが残ることもあるため、長期的な視点で判断することが大切です。

3-3.交換の基本的な流れ

1.現地調査・点検

→症状、型番、設置環境などを確認

2.見積・機種選定

→後継機種や既設品との互換性などを考慮

3.交換工事の実施

→ポンプの取替・据付・試運転を行い、正常動作を確認

4.報告書提出と今後の保守提案

→設備の状態や再発防止策を整理し、必要に応じて清掃・塗装・点検スケジュールも見直し

※交換の際には、湧水槽内の清掃や防食塗装なども同時に実施することで、長期的な設備保全につながります。

4.湧水ポンプの修理・交換を業者に任せるメリットと選ぶ際の視点

湧水ポンプの修理や交換は、機器や電気の専門知識を伴う作業であり、

安全面・施工品質の観点からも原則として専門業者に任せるべき対応です。

ここでは、業者に依頼するメリットと、依頼先を選ぶ際に見るべきポイントを解説します。

4-1.業者に任せるメリット|安全性・スピード・再発防止策まで対応

ポンプのトラブルは、目に見える部品だけでなく、モーター・電装・配管・排水経路など多くの要素が絡む複合的な問題です。

専門業者に依頼することで、以下のようなメリットが得られます:

・安全・確実な作業対応

→地下での水作業・電源作業には感電や転倒リスクも。プロなら法令に則った安全管理が徹底されています。

・短時間での修理・交換が可能

→現地確認から部材手配、据付・試運転までスムーズに対応してもらえます。

・根本原因の特定と再発防止の提案

→「ただ交換する」だけでなく、槽内の堆積物、フロートの配置不良、設置環境などもあわせて見直し可能です。

・報告書の提出や保守計画の支援

→管理者としての説明責任や記録保持にも有効です。

4-2.信頼できる業者を選ぶポイントとは?

湧水ポンプの修理・交換は、トラブルを「直す」だけでなく、今後の管理を楽にするためのパートナー選びでもあります。

選定時は以下のような視点で比較するのがおすすめです:

・湧水槽・湧水ポンプの対応実績が豊富かどうか

→設備構造に対する理解があり、作業の質に直結します。

・写真付きの報告書を提出してくれるか

→清掃・交換前後の状況が可視化でき、社内報告や次回対応にも役立ちます。

・清掃・点検・修理・防食塗装などを一括で対応できるか

→設備全体を見渡した対応が可能で、トラブルの再発を防ぎやすくなります。

・改善提案や予防保全の視点があるか

→設備の延命、ランニングコストの最適化にもつながります。

こうした視点で業者を選べば、「トラブル対応」ではなく「予防保全」への第一歩になります。

湧水ポンプの管理に不安を感じたら、まずは専門業者に相談し、今の状態を点検してもらうことから始めてみましょう。

タカヤマでは、排水処理に関わる総合的なメンテナンスサービスを展開。公式ページはこちら

- タカヤマ【排水処理施設・設備】

- メンテナンス&エンジニアリング