主にトイレ排水などの汚水を処理する浄化槽の最終工程に設置される、消毒槽。法律で定められた基準値まで排水を殺菌してから放流、また、一部施設における中水としての再利用を行う際に欠かせない排水設備です。

浄化槽や沈殿槽の処理だけでは、基準値の対象となる大腸菌数を十分に下げることができないため、消毒槽の設置が義務付けられています。

安全な水質を保って放流を行うよう、消毒槽について正しく理解しましょう。

Menu

消毒槽の役割と目的

消毒槽の役割は、処理水中の微生物(大腸菌)を死滅・不活化させることです。

放流時の大腸菌数は、法律で基準値が定められています。そのため、薬剤や紫外線などによる消毒を行い、基準を満たした安全な水質を確保します。

放流する水質については「水質汚濁防止法」や「下水道法」によって明確に基準値が定められているため注意が必要です。

また、厨房除害施設など浄化槽以外の一部施設においても、処理水をトイレの洗浄などで中水として再利用する場合、消毒槽を設置し処理を施す必要があります。「企業の社会的責任(CSR)」の観点からも重要な役割を果たしている設備です。

タカヤマでは、排水処理に関わる総合的なメンテナンスサービスを展開。公式ページはこちら

- タカヤマ【排水処理施設・設備】

- メンテナンス&エンジニアリング

主な消毒方法

消毒槽で行う消毒方法は、主に薬剤で行う消毒とその他の方法があります。

施設の規模や放流先の環境条件によって使い分けられています。

① 次亜塩素酸ナトリウムによる薬剤消毒

もっとも一般的な方式。

槽内に次亜塩素酸ナトリウムを注入し、一定時間滞留させることで微生物を殺菌します。

放流水中に残留塩素が残る場合は、環境への影響を防ぐために中和処理を行う必要がある。

② 塩素ガスや塩素剤タブレットによる消毒

中〜大規模施設で多く採用される方式。

補足:紫外線(UV)やオゾンによる消毒

浄水場など、上水を作るような過程で使用される消毒方法においては、紫外線やオゾンも活用されています。

これらは強力な消毒方法の一部ではありますが、設備コストやメンテナンスコストなどの負担がかかるため、通常の排水処理施設で採用されるケースは少ないのが実情です。

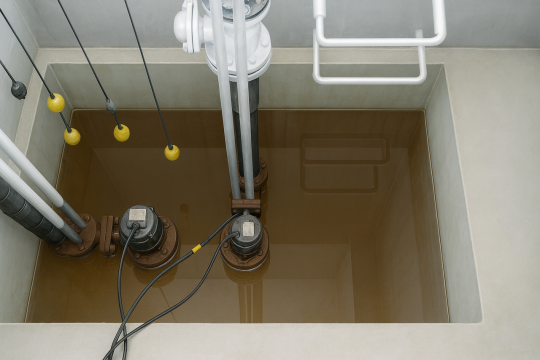

消毒槽の仕組み

一般的な消毒槽は、薬注装置や紫外線ランプ、接触槽※、流量調整機構など、複数の要素から構成されています。

消毒槽内は【薬剤注入 → 混合 → 反応 → 中和】という一連の機能を持った設備となっています。

※ここでいう接触槽とは、微生物による汚水の「生物処理」を行い有機物を分解する接触酸化槽とは異なり、処理を行ってきた排水の最終的な「消毒処理」を行う消毒槽の中の仕組みを示します。

消毒槽の重要性と維持管理のポイント

消毒槽の性能が低下すると、放流水中の病原菌などが十分に殺菌・処理されず、基準値を上回るなどのトラブルにつながります。

これは法的な指導や改善命令の対象になるだけでなく、地域社会や自然環境への悪影響にもつながります。

そのため、正しい容量計算や接触時間の設定、薬剤の注入量管理、日常的な点検・定期的な清掃が欠かせません。

メンテナンス・清掃についての詳細はこちらの記事をご覧ください。

まとめ|消毒槽は水や環境を支える最後の砦

消毒槽は、排水処理の最終工程で微生物を除去する非常に重要な設備で、基準を満たすための最後の砦とも言えます。

施設に合った適切な方法で確実に殺菌を行い、放流基準を満たした安全な水を環境へ戻すため、消毒槽を正しく理解して定期点検と適切な運転管理の徹底を心がけましょう。

湧水槽に異常!?緊急の場合はこちら